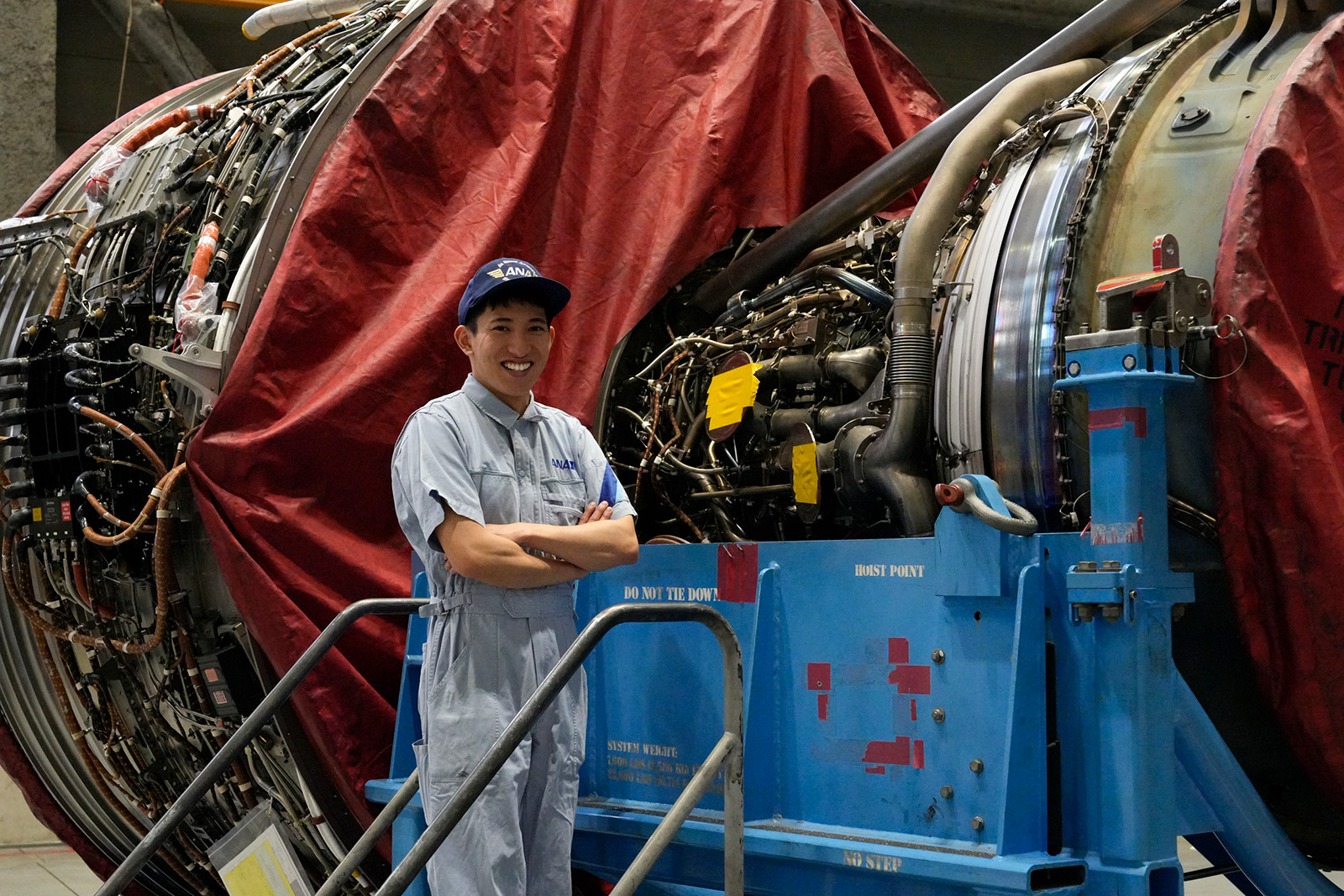

ANAエンジンテクニクス株式会社

整備部整備第1課 整備士

髙橋 匠帆さん

航空機の動力は両翼にある2機のジェットエンジン。その整備を行い、安全で快適なフライトを支えているのが、ANAグループのANAエンジンテクニクス株式会社(以下、ETC)です。

今回は入社7年目、整備部整備第1課で試運転業務に携わる整備士の髙橋匠帆(たかはし しょうほ)さんにお話を伺いました。

「エンジンは航空機の心臓」「エンジンは生きている」と語る髙橋さんが考える、この仕事の魅力とは━━ 。

--- 髙橋さんの現在のお仕事内容を教えてください。

整備部整備第1課という部署で、整備士としてエンジンの試運転の業務に携わっています。

航空機の動力は両翼にある2機のエンジン。エンジンはいわば航空機の心臓です。安全に運航するには、その心臓が常に問題なく動作する必要があります。そのための定期的な整備を行っているのが、我々ETCです。

ETCの整備部は現業部門が1〜4課まであり、それぞれ役割が異なります。皆さんがイメージする巨大なエンジンを、モジュールと言われるいくつかのグループに分解・モジュールを組み上げエンジンにするのが2課の役割。モジュールをさらに細かい部品単位にまで分解・組み立てするのが3課、分解された部品の点検や修理、洗浄などを行うのが4課です。

そして、組み立て直されたエンジンがちゃんと動くかどうかを確認するため、最終工程として試運転をするのが、自分のいる1課の主な役割になります。

--- 髙橋さんは試運転専門の整備士ということですか?

いえ、入社して最初に配属されたのは、モジュールへの分解を担当する2課でした。

ANAのメイン機体であるボーイング787-8は、ロールス・ロイス製のTrent1000というエンジンを搭載しています。

私が入社したのは2019年ですが、その少し前から、このエンジンのトラブルが原因で航空機が飛び立てないという事態(AOG=Aircraft On Ground)が多発していました。私が入社したのは、ちょうど全社を上げてAOGをなくすぞという機運が高まっていた時期。ですから、今振り返ってもすごく忙しかったのですが、そのおかげでいろいろと鍛えられたところがあります。

その後、4年目に1課に移り、また2課に戻って2年ほど勤務したあと、1年前に再び1課に異動になりました。

(ロールス・ロイス製のTrent1000)

--- 1課と2課を行ったり来たりしているんですね。

最初に1課に異動したのは、自分の希望もあってのことでした。当時の1課は今とは少し役割が異なり、試運転に加えて、機体に装着された状態のエンジンのメンテナンスを業務とする、ANAグループの別会社(ANAラインメンテナンステクニクス : LTC)の支援(エンジンコラボ)も行っていました。

当時の私が担当したのは支援業務の役割で、航空機があまり飛んでいない夜間の時間帯に支援先へ赴き、LTCの整備士と協力してエンジンの整備、主にブレード(内部にある羽根のような部品)の点検を行っていました。

--- 異動を希望されたのはなぜですか?

当時の私はエンジンへの関心が強く、より深く学びたいと考えていました。1課の担当業務である「エンジンコラボ」は、他社にアドバイスを行う高度な仕事で、多くはベテラン整備士が担っています。その現場に関わることで、大きな学びが得られると思い、異動を希望しました。

--- 向上心があるんですね。実際にやってみてどうでしたか?

すごくいい経験をさせてもらいましたね。外部の現場に行くのは2週間に2回程度で、残りの日はこちらで仕事をすることになるのですが、機体側の整備の仕方を知ることができたのは、通常の業務を行う上でもとても役立ちました。

また、整備業務中は、航空機に搭乗するお客さまがターミナルを歩いているすぐそばで仕事を行うこともあります。ETCで整備をしているだけだと、お客さまとの接点はまずないので、その意味でも貴重な経験でした。自分の仕事の重要性を再認識するいい機会になりました。

(エンジンの不具合や劣化具合などを細かく点検する)

--- 少し遡って、この仕事に就いた経緯を教えてください。

私は航空専門学校の出身で、もともと航空会社(エアライン)に就職して働くことを目指していました。ところが、専門学校でお世話になった教官が、たまたまETCのOBだったんです。その方にエンジンの業務についていろいろと教えていただき、そこからエンジンへの憧れが芽生えました。

--- そもそも、なぜ航空専門学校に?

もともと機械いじりが好きで、工業高校に進学しました。そこで就職や大学進学など、さまざまな進路を考えましたが、自分はデスクワークにはあまり向いてないところがあって。整備士という仕事は、体を動かしながらいろいろと機械に触れられるところが、自分に向いているんじゃないかな、と思いました。

調べていくうちに、航空業界にも整備士の仕事があると知りました。日本は島国で、航空機は人やモノの移動を支える欠かせない存在。その航空機の安全を支える仕事に、大きな意味を感じました。でも、それ以前に、航空機の整備に携われることが、シンプルに「かっこいい」と思ったんです。

(エンジンは分解され、定められた洗浄方法でひとつずつ洗い、傷の有無なども細かく確認する)

--- 機械いじりが好きなのは、子どもの頃からですか?

具体的にはいつ頃かは覚えていないのですが、父親がクルマ好きだったことは関係しているかもしれません。クルマのパーツを触ったりはしていませんでしたが、クルマのイベントに一緒に行ったり、車に乗っていろいろなところへ連れて行ってもらったりしていました。あとは洗車をよく手伝っていましたね。そういった経験から、乗り物に興味を持ち、漠然とですが、機械いじりやものづくりに関心が向いたのかもしれません。

--- ちなみに、ほかのお仕事を考えたことは?

それはなかった気がします。航空専門学校へ進んだ時点で、進むべき業界は決まっていましたし、整備士は以前から憧れていた職業なので、これ一本で突き進んできてしまった感じです。まっすぐな自分の性格も関係しているかもしれません。

--- 今のお仕事に必要な知識や技術は、航空専門学校で学んだものですか?

いえ、学校で学んだのは基礎的な部分だけです。エンジンにはピストンエンジンとタービンエンジンの2種類があるとか、航空機に使われているシステムはどんなものかとか。ボルトの締結や電気系統の扱い方など、今の仕事に必要な基本作業の実習もしましたが、これも必要最低限のレベルです。

ETCの整備士は、自分のような航空専門学校出身か高専出身者がほとんどで、最近は一般大学卒の人も少し採用していますが、入社時の知識レベルの差はそこまで大きくないと思います。

(さまざまな経歴を持つ人たちが整備士に。仲間とともに切磋琢磨する毎日)

--- ということは、必要なスキルは入社後に現場で勉強することになる?

そうですね。入社すると、最初の2ヶ月はANAのグループ会社である機体側の整備の方たちと合同の研修を受けます。社会人としての心構えや、一部、整備の基礎訓練なども行います。その後、4ヶ月間の個社研修で、仕事に必要な基礎的な業務をすべてインプットした上で、正式に配属されます。

弊社には、社内資格がいろいろと細かく設けられており、資格を持っていないと従事できない作業や役割があります。そのため、新入社員はまず、いろいろな分解・組み立てを幅広くできる基礎的な資格の取得を目指し、その後も、キャリアに応じて細分化されたさまざまな専門資格の取得を目指していきます。

私は1年目の終わりに基礎的な資格を取得し終え、その後、順を追って専門資格を取っていきました。ANAが使用するメイン機のエンジンであるTrent1000の分解・組立に関する資格はひと通り取ったので、現在は試運転に関する資格の取得を目指しています。

先輩から教わることで知識が増え、さらにその知識を活かして実務でいろいろと探求できることは、この仕事の面白さの一つだと感じています。

--- 職場の雰囲気はどんな感じですか?

整備士の世界は、体育会系なところがありますね。最初は厳しい職場だと感じましたが、厳しく教えていただいたからこそ今の自分があると感じています。すごくメリハリが効いていますね。仕事に関してはプロフェッショナルとして振る舞うけれど、休憩時間になると、先輩後輩関係なく和気あいあい、というような。その切り替えがしっかりしている印象です。

--- プライベートでもお付き合いが?

社員の住まいはだいたい空港線沿線に集中しているので、仕事終わりにご飯に行くことも結構あります。私は釣りが趣味なんですが、そのきっかけも数年前に先輩に連れて行ってもらったことでした。そこから完全にハマってしまって。休みの日は、堤防や多摩川にしょっちゅう出かけています。よく狙うのは海だとシーバスやヒラメ、好きな釣具メーカーは「BlueBlue」です。

--- 仕事は空で、趣味は海。機械好きだけれど、趣味は自然派なんですね。

ああ、言われてみれば(笑)。「プライベートでもオートバイが好きで、ずっといじってます」という方が、キャラが立ってよかったかもしれないですけど。実際は違うんですよ。

(父親ゆずりの機械好きが、今の仕事につながっているのかもしれない)

--- あらためてお聞きしますが、このお仕事のどこに魅力を感じていますか?

航空機が安全に飛んでいる姿を見ると、「ああ、今日もちゃんと飛んでいるな」という喜びを感じます。私たちの仕事である「試運転」というのは、整備の中での最終工程にあたります。

最初に「エンジンは航空機の心臓部」だとお話しましたが、その心臓部を完璧な状態にして送り出すという重要な部分を担っていると思っています。

(エンジンを実際に動かす巨大な試運転場)

--- 飛んでいる航空機を目で追ったりも?

します、します。出勤しながら「ああ、ちゃんと飛んでいるな」って。自分が乗るときには、社内のネットワークを使って機体番号からエンジンを調べたりもします。「ああ、自分が整備したエンジンだ!」と思いますね。

--- やはり愛着が湧くものなんですね。

そうですね。でももうひとつ付け加えるなら、試運転という仕事の面白さは、動いているエンジンに携われるというところにあると思います。ETCにはさまざまな整備の工程を担っている人たちがいるわけですが、「動いているエンジンを扱える」のは試運転の過程だけなので。

(試運転をすることで見えてくるものがある)

--- ああ、確かに!

2課で分解・組み立ての仕事をしていたとき、一度だけ「シール」というパッキンのような部品をつけ忘れたことがあったんです。周りの先輩はとにかく仕事が早いので、当時の自分は作業についていくのに必死で、焦っていたのだと思います。

この時のミスは、その後に続く試運転の工程でオイルが漏れ出たことから発覚しました。エンジンにはそうやって「動かしてみること」で初めて不具合が判明するということが多々あります。自分はよくエンジンのことを「生きているエンジン」という言い方をするのですが、エンジンは動かしてみないとわからないことが本当に多いんです。そういう生きたエンジンを扱えるのも、この仕事の醍醐味だと思っています。

(自分が大切に整備したエンジンが、無事に飛び立ってくれる瞬間はやっぱりうれしい)

(2025年5月取材)

(文:鈴木陸夫、写真:大久保惠造)

フリーライター。川のほとりで家族と一緒にのんびりしながら、1日4時間労働で心地よい暮らしを探求中。

1986年 東京写真専門学校卒業。1987年Studio GITANES 小島由起夫氏に師事し、1997年 第26回APA展入選。2005年 Studio MERCADO 設立。会社案内、学校案内、企業PR、パンフレット、カタログ、広告、Webの撮影など幅広く行う。